乳牛飼養管理・技術情報 技術アドバイザー

テーマ5 管理によって子牛の健康と良好な発育(10回)

【2回目】元気な子牛は健康な母体からだ

母体の健康状態で子牛の元気度が違う

乾乳期の母牛に暑熱対策をとった牛は暑熱ストレスを受けた牛と比べて、子牛の体重が2.7kg大きく、初乳の比重0.009g/ml高かった(karimi2015)。

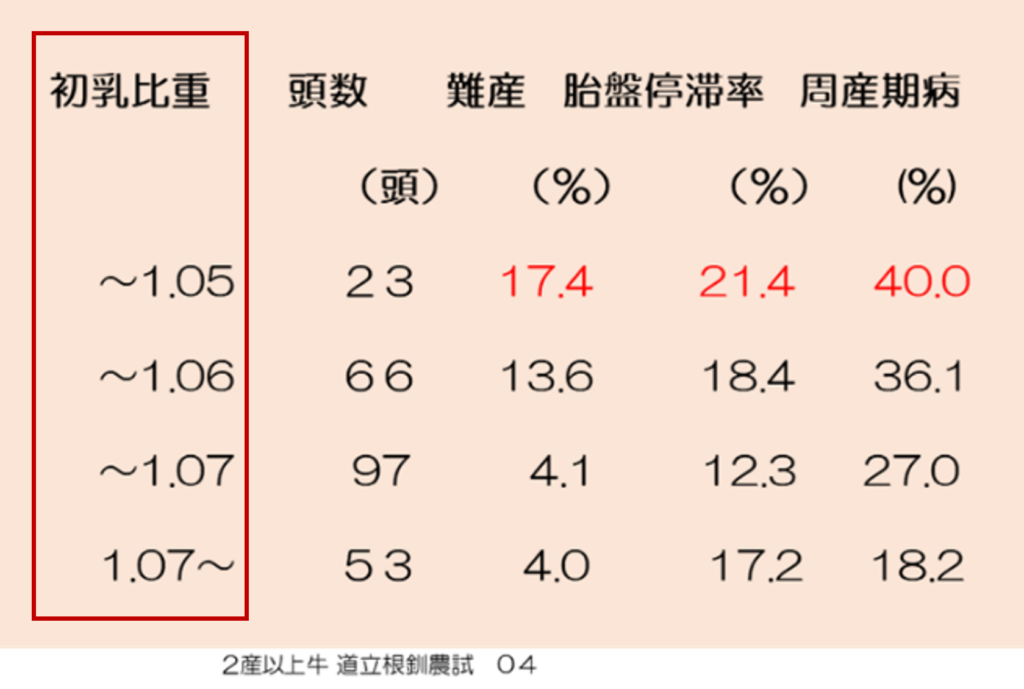

分娩60日前から母牛が暑熱ストレスに晒されると、初乳の品質が低下するだけでなく、そこから生まれた子牛の抗体吸収率が4%ほど低下した(Mike2022)。母牛が難産、胎盤停滞、周産期病から搾られる初乳の比重は低かった(根釧農試2004 表)。

受胎後83日間における母牛の栄養充足率が55%と100%を比較すると、子牛の肺や気管などの呼吸器系臓器の重さに差が認められた(Long2010)…など、母体の健康と状態で子牛の元気度が違うという数多くの報告だ。

ある酪農家は分娩後の初乳を糖度計で、免疫グロブリン含有量を必ずチェックしている(写真)。

Brix値「22」を基準とし、その数値を下回るものには初乳製剤を溶かして与える。

基準値に満たない初乳の頻度は約半数と想像以上に多く、それは産次や血統に関係ない。

「乾乳牛舎が混み合うとBrix値が下がる傾向にあり、初乳の品質は母牛ストレス(健康)のバロメーターだ」と断言する。

母体の栄養状態で子牛の元気度が違う

乾乳期における栄養状態をどのように維持すべきか、大きな課題である。

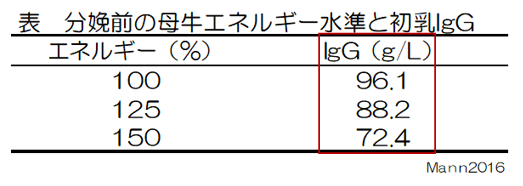

分娩前の母牛に高エネルギー(50%増し)を給与することはIgG 濃度を低下する(表)。

ただ、過肥牛は分娩後の代謝障害のリスクが高くなるが、子牛に悪影響を与えない。

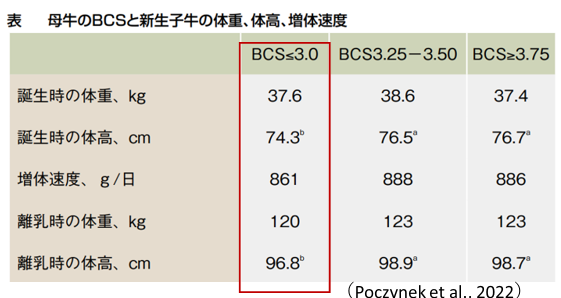

しかし、分娩前に痩せている牛(BCS<=3.0)から生まれてきた子牛は、誕生時の体高が低く、離乳時になっても挽回できず、離乳時の体高も低いままだ(表)。

そのため、乾乳前期は乾物採食量を充足させながら栄養制限、“高栄養じゃなくてガサのある飼料”を給与する。

クロース・アップ期の飼料設計でエネルギー濃度を高めても、分娩後の乾物摂取量や乳量にほとんど影響が見られない。

ルーメンを馴致させるメリットもなく、NASEMは「クロースアップ期に要求量以上のエネルギーを供給する必要はない」という指標に変わった。

乾草やサイレージが喰い込めるエサと環境は、繊維源の充足率が高まり左腹は大きく膨れる。ルーメンフイルスコアが高ければ血液の流れが多く毛づやも良好で、牛というよりは酪農家間で差が生じている。

元気な子牛は生まれる前の段階で、母牛の栄養を物語っている(写真)。

適度なBCSで自然分娩を促す

ここ数年、分娩間隔の長期化、TMR給与と群管理の普及によって現場は過肥牛が目立ってきた。

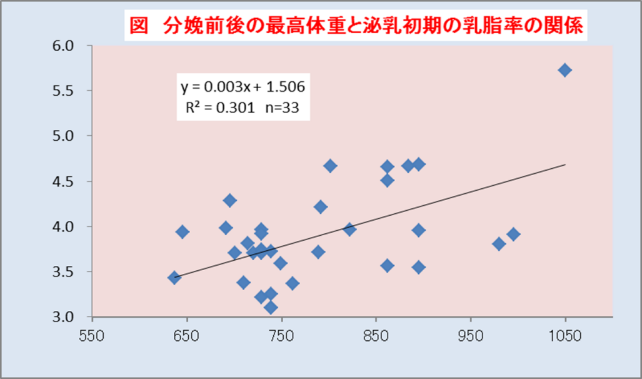

分娩前の体重と分娩後の落ち込み体重は相関があり、重くなるほど泌乳初期の体重減が激しい(r=0.431 n=33)。

しかも、分娩前の最高体重と泌乳初期における乳脂率の相関が高く、重いほど体脂肪を動員していることが分かった(図)。

BCSが高くなることは難産だけでなくケトーシスや第四胃変位など、周産期病のリスクが高まる。

BCS3.25以下牛は無介助分娩率が94.4%で、BCS3.5以上牛は67.9%と比べ高く繁殖成績も良好であった(根釧農試2008)。

分娩介助を低減するためには乾乳期のBCSが3.0~3.25で3.5以上にならないよう調整すべきだ。

ただ、分娩時3.0をきったり分娩後2.75以下の痩せすぎになるようではより大きな問題となる。

肥り過ぎは空胎日数の長期化が原因で、搾乳日数ではなく乾乳日数が延びることによるものだ。

搾乳中断や回数減の判断は日乳量が少ないという理由でなく、分娩日から遡って40~60日で行う。さらに、泌乳中期から後期にかけて給与する飼料を調整、乾乳時点で過肥をなくすべきであろう。

一方、乳牛の横臥時間は一日10~13時間、一回1~1.3時間が限界に10回以上の寝起きを繰り返す。

出産が近くなると頻繁に立ち上がっては寝て、立ち上がっては反対側へ寝ながら胎児の位置を調整し分娩体勢を整える。

しかし、分娩が集中すると乾乳舎や分娩房は過密になり動きを制限、肢蹄の悪い牛は一方向の姿勢が長く逆子も増える。寝起きのしやすい足配りとクッション性があり清潔で乾燥している床面を提供すべきだ(写真)。

このことを考えると、牛は安楽性を保障することで、リズミカルな動きとなり自然に分娩する。

人の手をまったく借りず牛自から出産する割合は7割ほどだが、低事故率農家の実態から9割以上は可能と考えている。

分娩前後の管理によって、健康な母体で自然分娩する子牛は元気だ。

-

【テーマ1】分娩後の体脂肪動員・泌乳前期のエネルギー充足(8回)

-

【テーマ2 】牛の健康はルーメンの健全にすることを最優先(10回)

-

【テーマ3】乳牛の分娩前後をスムーズに移行(10回)

-

【テーマ4】牛の快適性を追求して健康と乳を最大にする(10回)

-

【テーマ5】管理によって子牛の健康と良好な発育(10回)