乳牛飼養管理・技術情報 技術アドバイザー

テーマ5 管理によって子牛の健康と良好な発育(10回)

【3回目】分娩後における新生子牛の管理を徹底する

分娩前後の母子管理に違いがある

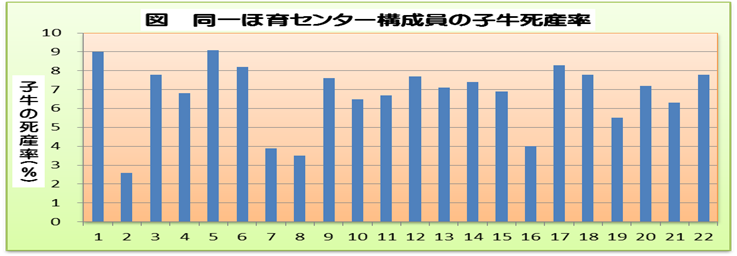

同一哺育育成センターの構成員22戸が同じ受け入れ体制であっても、年間子牛死産率は平均6.7%だが2~9%であった。想定外に死ぬ子牛が多く、同じ集団であっても分娩前後の母子管理に違いがある。

そのポイントは草食動物にとって分娩(出産)が命がけの仕事で、母子ともにスムーズに移行できるかだ。

母牛が健康で自然分娩によって生まれた子牛は元気で、大量の初乳を飲み発育は良好だ。その母牛は周産期病がなく受胎も早いため適度なボデイコンデションとなり、次の産次もスムーズに分娩が行われる。

逆に、母牛が不健康で難産や介助をすれば、生まれてきた子牛は元気がなく発育も良くない。

その母牛は周産期病に罹ることが多く、受胎が遅れることもあって不妊期間が長くなり肥り過ぎで、次の分娩もトラブル。

現場で母子ともに事故率の低い酪農家を調査すると共通点がある。

①乾乳から分娩にかけて牛の行動を制限することなく自由な動きで自然分娩がほとんど。

②乾乳牛舎があり密飼いすることなく敷料も豊富で牛周辺の環境が良好。

③個体牛間の行動パターンにバラツキがなく同一な動きをする・・・など、

母子のカウコンフオ-トの追求だ。

このことから、一乳期の中でも分娩時における母子マニュアルを徹底して、すべての従業員が最高のケアをするべきだ(写真)。

体温測定や分娩予知通報システム等で出産日時を特定、適切な介助、早期乾燥、子牛の保温、母子分離、初乳給与・・・など、牛が満足できる環境を提供する。

母子ともに想定外の死を少なくして、健康な母牛と子牛をつくることが最も重要だ。

分娩後は子牛を母牛に舐めさせる

最近は飼養頭数が増えたこともあって、機械的に出産直後で母子分離が行われている。

一緒にしておくと、初乳の摂取量が分からない、母牛由来の病原体の感染リスクを増やす、呼吸器病やクリプトスポリジウムの感染で死亡率が高まる・・・など、速やかに母子を分離すべきだという意見がある。

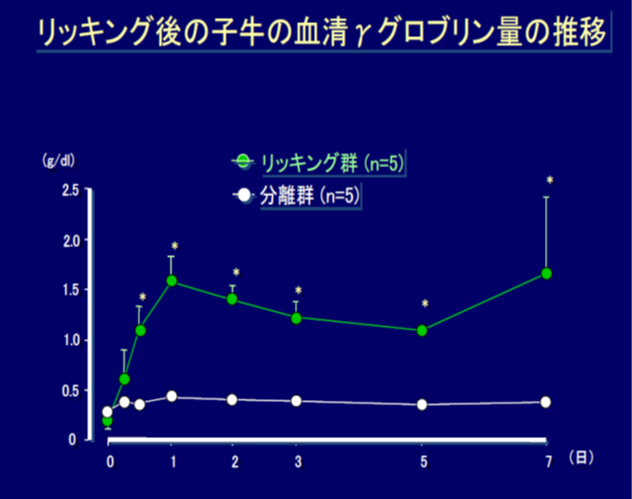

一方、子牛を舐めるリッキングありがなしより、子牛の血清GGT活性、γグロブリン値が有意に高い(Otsuka:2000)。

出生直後に胎児を舐めることで、胎水や胎膜を取り除ききれいになると同時に体が乾きマッサージ効果を示す。

母牛は、胎盤停滞を少なくし、子牛にとって初乳の吸収量を高めるといわれている。

草食動物は分娩後に子牛を舐める習性があり、人為的に飼っていてもリッキングさせるべきであろう(写真)。

舐める順序を観察すると、最初にヘソ周辺からお腹を舐め、心臓のあるところを強いマッサージ効果で血流を促している。

その後、管理は母牛から人へ移るという刷り込みの観点から、3時間ほどで母子分離をすべきだ。

出生後、母牛から舐められた子牛は、成長して自ら分娩したときに我が子を舐める。

しかし、舐められなかった子牛は成牛になって、分娩しても我が子を舐めようとせず、これは犬猫でも同様だという。

最近の初産牛は我感知せずの姿勢で舐めないだけでなく、分離しても不安による鳴き声を発する牛が少なくなった。

出生後は子牛の臍帯処理をする

自然界での生き物は広大な草原で出産するため、母牛は清潔な場所を選択することができる。健康で消化管の運動能力が高いため、速やかに胎便を排泄する。

生後3カ月間におけるホルスタインの死亡率は北海道7%程だが、経産牛300頭で過去3年間ゼロという酪農家が存在する。

多くの酪農家は軽視しているが臍帯処置をするかどうかで、臍帯炎に罹り命取りになると話す。

生まれてすぐに臍帯をヨードチンキで消毒された子牛は、されなかった子牛と比べ、その後の健康状態が違うと話す。

特に、牽引して生まれた子牛は体が弱く下痢し易く、消毒を徹底するが極めて重要だと断言する。

さらに、除ふんは毎日清掃して清潔な環境で、1週間毎に全部入れ替えるという。

出生前後まで母体の動脈や静脈で栄養分や酸素を取り込み、尿や二酸化炭素を体外へ排出する。

胎盤から分離した臍帯は3本の血管を通して肝臓、膀胱に繫がっており病原菌にとって格好の侵入経路である。出生後は清潔な牛床などの環境整備を行い、子牛の臍帯処理をすべきだ。

-

【テーマ1】分娩後の体脂肪動員・泌乳前期のエネルギー充足(8回)

-

【テーマ2 】牛の健康はルーメンの健全にすることを最優先(10回)

-

【テーマ3】乳牛の分娩前後をスムーズに移行(10回)

-

【テーマ4】牛の快適性を追求して健康と乳を最大にする(10回)

-

【テーマ5】管理によって子牛の健康と良好な発育(10回)